在滇东北高原的广袤土地上,云南省昆明市寻甸回族彝族自治县以科技创新为笔,围绕种猪、种牛、草莓、马铃薯等特色业态,书写着“科技铸芯、富民兴乡”的乡村振兴篇章。从种业攻坚到全链条升级,从农户增收到产业振兴,寻甸的实践不仅让高原“土特产”变成了“金疙瘩”,更构建起高原山区特色农业高质量发展的新范式,为同类地区破解“靠天吃饭”困境提供了鲜活样本。

种猪:科技破解“引种难题”,打造西南良种供应基地

作为生猪养殖大省云南的重要种源基地,寻甸曾面临“外来种猪水土不服、本地养殖效率低下”的难题。兴平牧业种猪基地的落地,以科技为钥,打开了生猪种业高质量发展的大门,成为寻甸破解山区养殖困境的典型缩影。

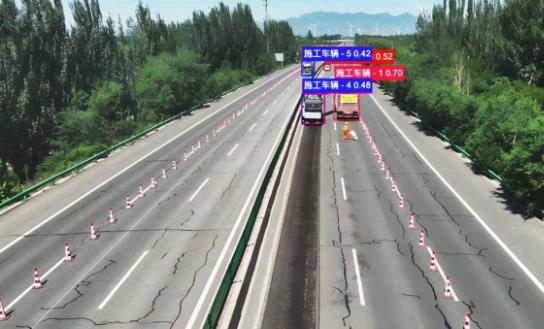

在兴平牧业的智能化养殖车间,从丹麦引进的310头祖代长白、大约克原种猪,并未因高原气候出现“不适”——全进口自动化设备构建的“精准温控+智能饲喂+数字化监测”系统,实时调控猪舍温湿度、光照时长与饲料配比,让种猪适应率提升至98%以上。通过数字化管理平台,技术人员可实时查看每一头母猪的采食、健康数据,精准预判发情期与分娩时间,使母猪年提供断奶仔猪数达28头以上,较传统养殖提升40%,彻底改变了山区“凭经验养殖”的粗放模式。

更具突破性的是,兴平牧业将“环保科技”融入养殖全流程。基地建成的粪污资源化利用系统,将养殖废弃物经无害化处理转化为有机肥,年产能达5000吨,不仅解决了山区养殖污染难题,还反哺周边2000余亩农田,形成“养殖—治污—种植”的生态闭环。在产业带动上,企业通过“公司+合作社+农户”模式,向云南、四川、贵州等省份输出优质种猪,2024年输出量突破8000头,推动寻甸生猪养殖良种覆盖率提升至85%;同时带动200余户农户发展生猪养殖,提供仔猪、技术与销售全链条支持,户均年增收3万元以上,让科技红利真正流向田间地头。

种牛:从“冻精研发”到“全链增值”,构建肉牛产业科技生态

肉牛是寻甸的支柱产业,但过去“品种差、效益低、产业链短”的问题,让山区肉牛养殖始终处于“低附加值”困境。近年来,寻甸以种牛种业为核心,通过科技赋能全产业链,让“高原肉牛”实现从“养得好”到“卖得贵”的跨越。

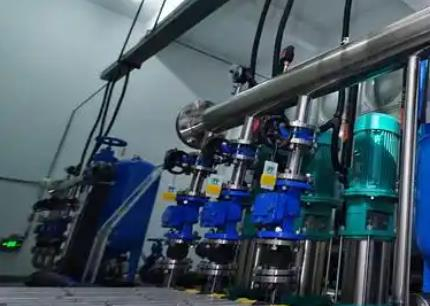

在云南澳克斯畜牧的无菌实验室,69头西门塔尔种公牛的“科技价值”被发挥到极致——每头种公牛每年可产冻精1.5万剂,使用该冻精的肉牛日增重达2.9公斤,较本地品种提升50%,每头牛能为农户多赚1500元。为让良种技术惠及小农户,寻甸肉牛产业科技特派团针对山区养殖分散的特点,设计13套标准化牛舍图纸,编撰《肉牛养殖技术手册》,指导31家规模养殖场新建、改造牛舍超4万平方米,场均节约人力1人,劳动效率提升20%;同时优化能繁母牛和犊牛口蹄疫免疫程序,实现全县牛群疫病防控全覆盖,2023年寻甸肉牛存栏达22.51万头,农业产值突破20.3亿元。

科技的赋能更延伸至产业链下游。在云南海潮集团听牧肉牛产业园,智能化屠宰线上,激光测脂仪为牛肉标定大理石纹等级,A3级高端雪花牛肉经72小时排酸后,48小时内可直达上海高端商超,售价较普通牛肉提升3倍;顺宏园食品公司将玉米秸秆转化为青贮饲料、牛粪转化为有机肥、屠宰副产物制成宠物食品,实现肉牛综合利用率98%;伊泰食品开发的“山珍牛肉粒”“牛肉酱意大利面”等深加工产品,2024年销量分别突破50万袋、1万盒,让高原肉牛从“初级产品”变身“消费精品”。

草莓:“本土育种+模式创新”,让高原草莓甜遍全国

寻甸的高原气候,曾是草莓种植的“制约因素”——低温、高海拔易导致草莓抗病性差、产量低。金所街道库森草莓基地的实践,以“本土育种+联农带农”的双轮驱动,让高原草莓成为“增收利器”。

基地646.9亩种植区内,200余个草莓品种中,经中国园艺学会鉴定的“脆玉”草莓最具代表性。该品种通过本土化培育,不仅适配寻甸高原的低温环境,还具备高抗病性、脆甜口感的优势,糖度可达18-22度,较普通品种提升20%。为让“好品种”带动“好收益”,基地采用“党支部+公司+农户”模式,向周边农户提供种苗、技术与销售渠道,带动3000亩以上草莓种植,形成“连片发展、统一管理”的产业集群。2023年,寻甸草莓年产值超1.5亿元,产品通过电商平台销往全国,“脆玉”草莓更是成为盒马、山姆等高端商超的“明星产品”,每公斤售价达80元,是普通草莓的2倍。

科技的赋能还体现在“精细管理”上。基地引入温室大棚智能控制系统,实时调控温度、湿度与光照,通过滴灌技术精准施肥,减少农药使用量30%;同时接入寻甸农产品电商溯源系统,消费者扫码即可查看草莓的种植、施肥、采摘全过程,让“高原科技草莓”的品牌价值进一步凸显。

马铃薯:“脱毒技术+循环模式”,改写山区马铃薯低产历史

马铃薯是寻甸的“粮菜兼用”作物,但传统种植中“品种退化、病害频发、亩产低下”的问题,让其难以成为增收主力。六哨乡365亩马铃薯示范基地的科技实践,以“脱毒种苗+生态种植”,让山区马铃薯实现“亩产翻倍、效益翻番”。

基地推广的“云薯116”新品种,通过组培苗露地繁殖技术,彻底解决了传统马铃薯的品种退化问题——组培苗经脱毒处理,可有效抵御晚疫病等常见病害,亩产达3457.51公斤,较传统品种增产近一倍。为让技术落地,农技人员集成“脱毒苗穴盘炼苗移栽、晚疫病飞防、测土配方施肥”等先进技术,通过“亲情卡”繁种模式,将技术打包成“傻瓜式”操作指南,带动37户农户参与原种培育,2023年收获原种283吨,产品远销德宏、红河等冬作区,每吨售价达4000元,较商品薯提升50%。

在生态效益上,基地采用“马铃薯—油菜”轮作模式,减少连作障碍,同时将马铃薯秸秆粉碎还田,提升土壤肥力;结合寻甸电商溯源系统,“云薯116”实现“从种薯到商品薯”的全流程追溯,成为云南“高原特色马铃薯”的代表品种,推动寻甸马铃薯产业从“数量型”向“质量型”转变,2023年全县马铃薯产值突破3亿元,带动5000余户农户增收。

科技组织保障:筑牢创新根基,护航产业长效发展

寻甸四大特色品种的科技突破,并非偶然的“单点创新”,而是源于一套系统、完善的科技组织保障体系。这套体系如同“骨架”,支撑起科技创新从实验室走向田间地头,从技术成果转化为产业实效,为乡村振兴提供了持续稳定的动力。

一方面,“专家下沉+平台共建”构建科技服务网络。寻甸联合云南省科协、云南农业大学共建“农民院士科技服务站”,围绕草莓、马铃薯、中药材等产业,推行“一个产业、一名专家、一个团队、一批合作社、一批成果、一批农民致富”的“六个一”服务模式。科技团队,深入田间地头开展技术攻关,破解了草莓抗病性提升、马铃薯脱毒苗繁殖、中药材连作障碍等多项产业难题;同时,针对肉牛、种猪等重点产业,组建科技特派团,定制化提供技术手册、建设图纸、疫病防控方案,让“专家智慧”直接对接“产业需求”。

更关键的是,“数字赋能+品牌打造”构建长效发展生态。寻甸搭建农产品电商溯源系统,实现四大特色品种“从种子到餐桌”的全流程追溯,累计覆盖18个品类、50余家龙头企业;建设“山水寻甸”直播基地和“滇丰食客”产业互联网生态圈,培育农民主播100余人,2023年农产品网络零售额达0.33亿元,同比增长22.34%;同时,注册“寻甸高原牛”“寻甸草莓”等地理标志商标,通过品牌化运营提升产品附加值,让科技赋能的“高原特产”形成差异化竞争优势,为产业长远发展打下品牌基础。

以“品种突破+组织保障”书写山区振兴新答卷

从种猪的“引种驯化”到种牛的“全链增值,从草莓的“本土育种”到马铃薯的“脱毒升级,寻甸的实践清晰地证明:高原山区的乡村振兴,既要找准“特色品种”这个“支点”,用科技放大资源优势;更要筑牢“组织保障”这个“根基”,让创新成果持续落地。

这套“品种突破+组织保障”的双轮驱动模式,不仅让寻甸的四大特色产业实现从“弱”到“强”的跨越,更为全国同类地区提供了可复制的经验:立足本土资源选准特色品种,依托科技组织保障打通转化链条,通过利益联结机制惠及农户,才能真正实现“产业兴、农民富、生态美”的目标。

随着5万吨级牛肉精深加工园、肉牛大数据中心等项目的推进,以及科技组织保障体系的持续完善,寻甸必将在滇东北高原上继续书写科技赋能乡村振兴的新篇章,为高原山区高质量发展提供更多“寻甸智慧”与“寻甸方案”。