在“两山理论”指引下,福建省福州市永泰县幸福庄园实现从荒废林场到知名综合文旅地标的华丽转身。其转型过程中探索的实践路径,不仅破解了山区发展困境,更成为同类地区践行生态理念、推动乡村振兴的鲜活样本。

幸福庄园转型的五大核心措施

政策搭桥,破解资源对接难题。面对原清凉林场缺水没电、经营停滞的绝境,地方政府以政策为纽带激活发展动能。1998年,依托对台交流合作政策,在福州市机关事务局协助下,成功引进台湾天一公司,为荒废林场注入首笔资金,启动生态修复与果树种植;2011年后,持续在项目审批、基础设施配套、品牌资质申报等方面提供支持,助力庄园获评“福建省乡村旅游四星级经营单位”“中小学生研学基地”等资质,为业态拓展筑牢政策基础。

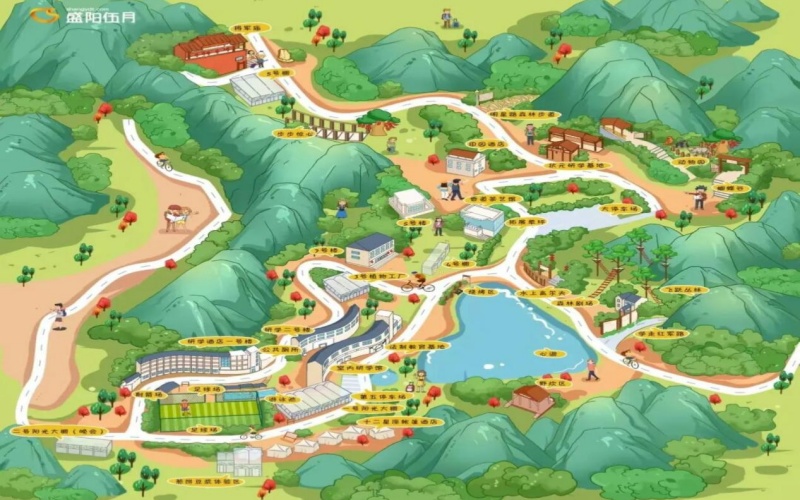

生态优先,夯实绿色发展根基。始终将生态修复作为转型首要任务。台湾天一公司入驻初期,便投巨资迁移坟墓、建设水利设施,解决林场缺水痛点;薛金云团队接手后,进一步加大生态投入,累计种植各类苗木200万株,修建20公里林下道路,打造3000多亩采摘果园与景观绿化区,让昔日荒山重现生机。同时,坚持“开发不破坏”原则,如依托水库建设水上项目时同步落实水质保护,实现生态效益与经济效益协同。

业态创新,构建三产融合格局。打破传统林场单一产业局限,以“生态休闲农业”为核心推动三产融合。第一产业升级为“体验农业”,开发果园采摘、农田劳动实践,解决农产品滞销问题;第二产业延伸深加工链条,将果蔬转化为特色伴手礼,提升附加值;第三产业拓展多元场景,打造山地自行车赛道(成功举办两届全省公开赛)、森林剧场、红色教育基地、“新时代法学教育馆”等60多个项目,形成“全龄段、全时段”消费生态,日接待能力超8000人。

共享赋能,联动多方协同发展。以“营造幸福,共享幸福”为理念,激活多方参与动能。资源共享方面,开放土地供大学生、市民下乡创业,共享客流与品牌资源,吸引企业合作开发康养、老年大学等项目;无偿提供3000㎡空间建设法学教育馆,年服务普法人群超30万人次。利益共享方面,优先聘用本地村民,带动周边农产品销售,让村民从“旁观者”变为“受益者”,形成“企业盈利、村民增收、社会受益”的共赢格局。

品牌筑基,强化长期发展底气。坚守“诚信经营,利他服务”理念,打响品牌口碑。庄园先后获评“文明景区”“福州市守合同重信誉单位”等四十余项荣誉,企业负责人薛金云荣获“诚信之星”“道德模范”称号;通过举办省级文体活动、红色教育主题活动等扩大影响力,使庄园从区域项目成长为福建知名文旅品牌,年接待客户超30万人次。

幸福庄园实践带来的四大发展启示

“两山理论”是山区发展的根本遵循。从“砍树卖钱”导致的荒山困境,到“护绿生金”实现的生态富民,幸福庄园的转型印证了生态优势是山区核心竞争力。这启示同类地区需摒弃短视思维,立足本地山水资源,找到生态保护与经济发展的平衡点,让绿色成为发展的底色。

政企协同是项目落地的关键支撑。政府的政策引导与市场的活力激发缺一不可。政府通过搭建平台、优化服务扫清障碍,企业凭借灵活经营、创新设计将政策红利转化为实效。这表明乡村振兴需构建“政府引导、企业主导、社会参与”的机制,形成发展合力。

特色创新是可持续发展的核心动能。幸福庄园的业态均围绕“永泰资源”与“市场需求”展开:借山地建赛道、依红色遗址做教育、靠农业基础搞研学。这提示各地需避免盲目复制,深挖本地自然、文化特色,对接多元消费需求,打造差异化竞争力。

长期主义是生态项目的必备心态。从1998年生态修复到2011年转型升级,再到如今拓展新业态,庄园发展历经二十余年。无论是初期的生态投入,还是后续的持续深耕,都体现了“功成不必在我”的长期思维。这启示生态项目需摒弃急功近利,做好长期规划,稳步推进,才能让“两山理论”真正落地生根。

如今,幸福庄园正依托资源优势,持续探索康养、新质生产力研发等领域。其实践证明,只要坚守“两山理论”,找准发展路径,就能让荒山变宝地,让生态红利惠及更多人,为乡村振兴与共同富裕注入持久动力。(庄秋风 陈金新陈子鸣 张培奋)